(会員寄稿)2025年8月30日、資材作りWSを横浜市青葉区寺家町にて行いました!

高田造園スタッフの堀越侑莉奈です。

(通称) 寺家ふるさと村にある、JIKE STUDIOさま主催にて、10月から始まる全5回の講座に備えた、資材作りワークショップを8月30日に行ってまいりました。

都心から程近く、里山の風景が広がる寺家町にてギャラリーとカフェを運営されている、JIKE STUDIOさま。自分たちの手で、寺家の里山を未来に残していきたいと、今回、講座をご依頼くださいました。JIKE STUDIO様の詳細については、ぜひ、こちらのサイトhttps://readyfor.jp/projects/JIKE_STUDIO_FARMをご参照ください。

今回のワークショップのテーマは

「自分たちの力で、環境を改善するために必要な資材を準備できるようになること」

10月から始まる講座に備えて、また、講座後も自分たちで持続して作業を続けていけるよう、資材を自給できるようになることを目標に、竹炭、籾殻くん炭、焼き杭はじめ、作業に必要な資材作りのレクチャーを行いました。

参加者は主に、講座参加予定者も含めた総勢23名、お子様も2人。地元の造園屋さんも7人ほど、ご参加くださりました。

講師は、千葉をはじめ、環境改善を伝えている大谷健さん。

自己紹介を終えたら、早速作業開始です。

まずは、青竹の伐り方、捌き方について、用途に合わせて、伐り出す竹を選ぶことや伐る場所について、説明しました。ここでは竹炭作りに使用する青竹を伐り出しました。

材料を揃えたら、竹炭作りの作業開始です。

今回は無煙炭化炉を使用して、竹炭を作りました。材料は枯れ竹と青竹。

枯れ竹は、焼き場近くにある裏山から竹林内に倒れて散らかっていた枯れ竹を引き出し、整備をしつつ、持ってきたもの。竹炭作りは荒れた竹林も綺麗になるから一石二鳥です。

焚き付けにはよく燃える乾いた枝や草、竹の枝を使用します。

この時、気をつけたいのは、竹の葉っぱはついていないこと。竹の葉は燃えると舞い上がり、火の粉となって延焼の原因になります。

枯れ竹と青竹の割合は半々が理想です。枯れ竹だけだと燃焼効率が良すぎて燃え上がり、火力がとんでもないことになるので、青竹で火力を抑えます。火柱が上がって、火の勢いが強くなってきた段階で青竹を入れます。青竹は入れすぎると今度は焼くのに時間がかかるので、塩梅が大事になります。

ちなみに、焼き作業をする前は、周辺に民家が近い場合は、消防に知らせることをお勧めします。地域の方々から反感を買われてしまっては、作業自体ができなくなりかねません。安全のためにも、周知はしておくのがベターです。

そして、竹は、割れていなければ、節を抜いておくか、節と節の間に切れ込みを入れておくか、ハンマーなどで割るかします。竹内部の空気が熱で膨張し、弾ける際に大きな音が出るためでもありますし、子供がいる場合、炭化炉からはみ出た竹が弾けた際、竹の中の節が鉄砲玉のようにとんで来る可能性があり危険なためです。

この日は、この夏一番と言われるほどの超猛暑日。立っているだけでクラクラする中、火柱をあげて、竹を焼きあげました。

焼き係はフェイスシールドと革手袋必須、初めての方も懸命に焼いてくださいました。

籾殻くん炭も竹炭作りと並行して、行いました。

|  |

|---|

午後は、裏山に上がり、主に、資材を山から調達する上での大切なことを初め、どのように資材を調達し、管理していくのか。また、山に入る時の作法について、お伝えしました。

作業道を塞いでしまっている枝の剪定についてや伐った枝の捌き方、まとめ方、運び方、置き方、について、実際に資材として、作業で使いやすく管理するには、どうしたら人にとっても、資材にとっても、資材をおく環境にとっても良いのか、様々な視点に立ったやり方をお伝えしました。

参加者の皆さまの真剣な眼差しが伝わってきます。

写真はありませんが、この他にも、焼き杭作り、作業する際の足かがり道作り、など、行いました。

今回、ご参加下さった皆様は大変熱心にお話を聞いてくださり、とても暑い中、動いてくださる方も多く、各作業工程ごとでご質問をいただきました。

実際に作業して頂いた後に質問を介して、みなさまの疑問点や意見交換をおこなうことができました。地元が近い方も多く、落ち葉をたくさん持っているので渡したいといった方や資材になりそうなものを寄付できないか、といったお話もあり、地域の皆さまの交流のきっかけが生まれたことは何よりありがたいことでした。

今後は、10月以降の講座に向けて、今回ご参加者のみなさまに声をかけながら、定期的に資材作りを進めていくとのことで、サポートの方をしていく形になります。

以上、ご報告とさせていただきます。

ここまでお読みくださり、ありがとうございました。

-

(会員寄稿)2025年12月7日 神奈川県寺家町にて里山の環境改善ワークショップを行いました。

高田造園スタッフの堀越です。神奈川県横浜市青葉区にある、寺家スタジオさん主催の全5回のワークショップの第3回目

(会員寄稿)2025年12月7日 神奈川県寺家町にて里山の環境改善ワークショップを行いました。

高田造園スタッフの堀越です。神奈川県横浜市青葉区にある、寺家スタジオさん主催の全5回のワークショップの第3回目

-

(会員寄稿)2025年11月25日 有機土木講座最終回を那須にて開催しました

高田造園スタッフの田中です。栃木県那須町の廃校を活用した施設、「那須まちづくり広場」さま主催にて全3回の有機土

(会員寄稿)2025年11月25日 有機土木講座最終回を那須にて開催しました

高田造園スタッフの田中です。栃木県那須町の廃校を活用した施設、「那須まちづくり広場」さま主催にて全3回の有機土

-

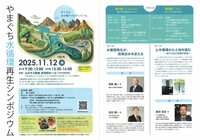

(会員寄稿)2025年11月12日,13日 山口県 防府市にて講演会とワークショップを行いました

高田造園スタッフの堀越侑莉奈です。この度、「ほうふ里海づくり協議会」さま主催にて、1日目は講演会、2日目はワー

(会員寄稿)2025年11月12日,13日 山口県 防府市にて講演会とワークショップを行いました

高田造園スタッフの堀越侑莉奈です。この度、「ほうふ里海づくり協議会」さま主催にて、1日目は講演会、2日目はワー

-

(会員寄稿)2025年10月30日、31日 新潟県妙高市にて環境改善ワークショップを行いました

2025年10月30日(木)・31日(金)で行われました「ふたつの教会がつなぐ、土への祈り ~祈りの場所の土地

(会員寄稿)2025年10月30日、31日 新潟県妙高市にて環境改善ワークショップを行いました

2025年10月30日(木)・31日(金)で行われました「ふたつの教会がつなぐ、土への祈り ~祈りの場所の土地

-

(会員寄稿)2025年12月14日千葉県館山市にある北条文庫さんにて、雑誌「大神宮の森へ」お披露目先行販売会 & 高田宏臣ミニトークイベントを行いました。

高田造園の堀越です。本日は、有機土木協会代表理事の高田宏臣と有志で保護のために取得した55haにおよぶ安房大神

(会員寄稿)2025年12月14日千葉県館山市にある北条文庫さんにて、雑誌「大神宮の森へ」お披露目先行販売会 & 高田宏臣ミニトークイベントを行いました。

高田造園の堀越です。本日は、有機土木協会代表理事の高田宏臣と有志で保護のために取得した55haにおよぶ安房大神