(会員寄稿)安房大神宮の森 縄文小屋の茅の葺き替えフィールドワークを開催しました!【後編】

安房大神宮の森、縄文小屋の茅の葺き替えフィールドワークのご報告後編になります。

前編のご報告はこちらから!

3日目

いよいよ茅の葺き替えも尾詰めになります。

3日目は、茅差しの最終調整を終えた後、足場を解体し、縄文小屋の棟の仕上げに取り掛かりました。

大量の泥をどうやって棟に上げるかは、滑車を使うかなど様々な案がありましたが、結局は泥団子のキャッチボールが最も効率的でした(笑)

外すと泥だらけになってしまうので、みんな真剣です。

ルーローハン、車麩丼、ひよこまめカレーなどなど、素敵でおいしいご飯をありがとうございました!愛犬のオリィとボノも応援に来てくれました!

皆様も大神宮にお越しの際は、是非しのぶさんのお店に足を延ばしてみてください。

これにて、フィールドワークの全工程が終了いたしました。

私自身、茅葺の技術以上に、身の回りの資材の価値に目を向け、協力しながら暮らしの場を作り上げていくことを実感することができました。

重ねてになりますが、茅葺職人のアキさん、参加者の皆様をはじめ関係者の皆様に心よりお礼を申し上げます。

安房大神宮の森、縄文小屋の茅の葺き替えフィールドワークに参加させて頂きました、髙嶋伊織と申します。

普段は「野良にわ」という屋号で、庭と人と大地を繋ぎ、色々な場所を良くしていくという希望を持って大阪で庭仕事しております。

今回は3日間フィールドワークに参加させて頂きましたが、三日目の高田さんに案内して頂いた安房大神宮の森ツアーの感想をここに記させて頂きます。

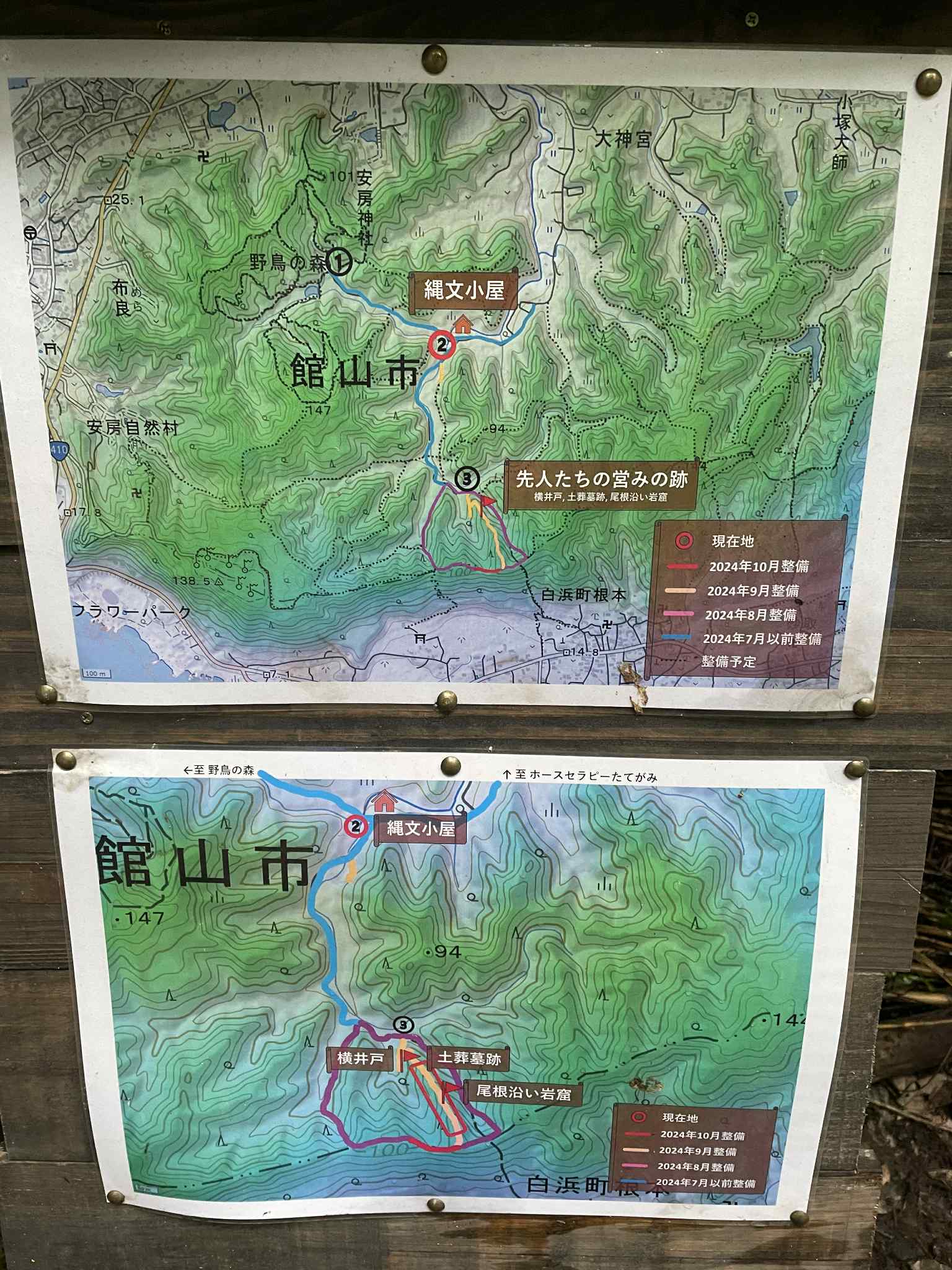

まずは辿ったルートですが、写真の縄文小屋から谷の川沿いに南に歩きました。

途中には田んぼであっただろう跡(写真は撮り忘れ。現代の田んぼとはちょっと違う区間整理されていない沼地、湿地のような感じの記憶です。)や水を引き込むような流れが見られました。

↑水路と石垣と石のアーチ状のトンネル

↑山の岩盤に掘られた横井戸

川沿いの道をある程度進むと右側にもう一つ谷が山へと向かって伸びています。その谷を登っていくと左側の岩盤に写真のような横井戸や盃状に掘った小さな穴(写真なし)が出てきました。僕は関西育ちですが、千葉や関東に来て印象的だったのがこの横井戸で関西ではあまり見られない光景なのではないかと思います(自分の見識がまだ少ないだけかも知れませんが…)。

関西地方ではマグマがゆっくりと冷えて固まった硬い花崗岩が多く見られる印象ですが、この辺りは泥や砂が堆積した特有の粘板岩等を主に鑿(のみ)で掘り、穿つことなど、加工が比較的に容易そうなことがその理由なのでしょうか。この森の中でもその鑿跡がたくさん見られ人々が確かに水の流れを操り、それを生活の中に取り入れていた息遣いが感じられました。

↑上の写真2枚はツアー中のものではなく、休憩中に縄文小屋奥に散策に行った際に撮ったもの。遺跡のような水路。

↑水路近くの溜桝?

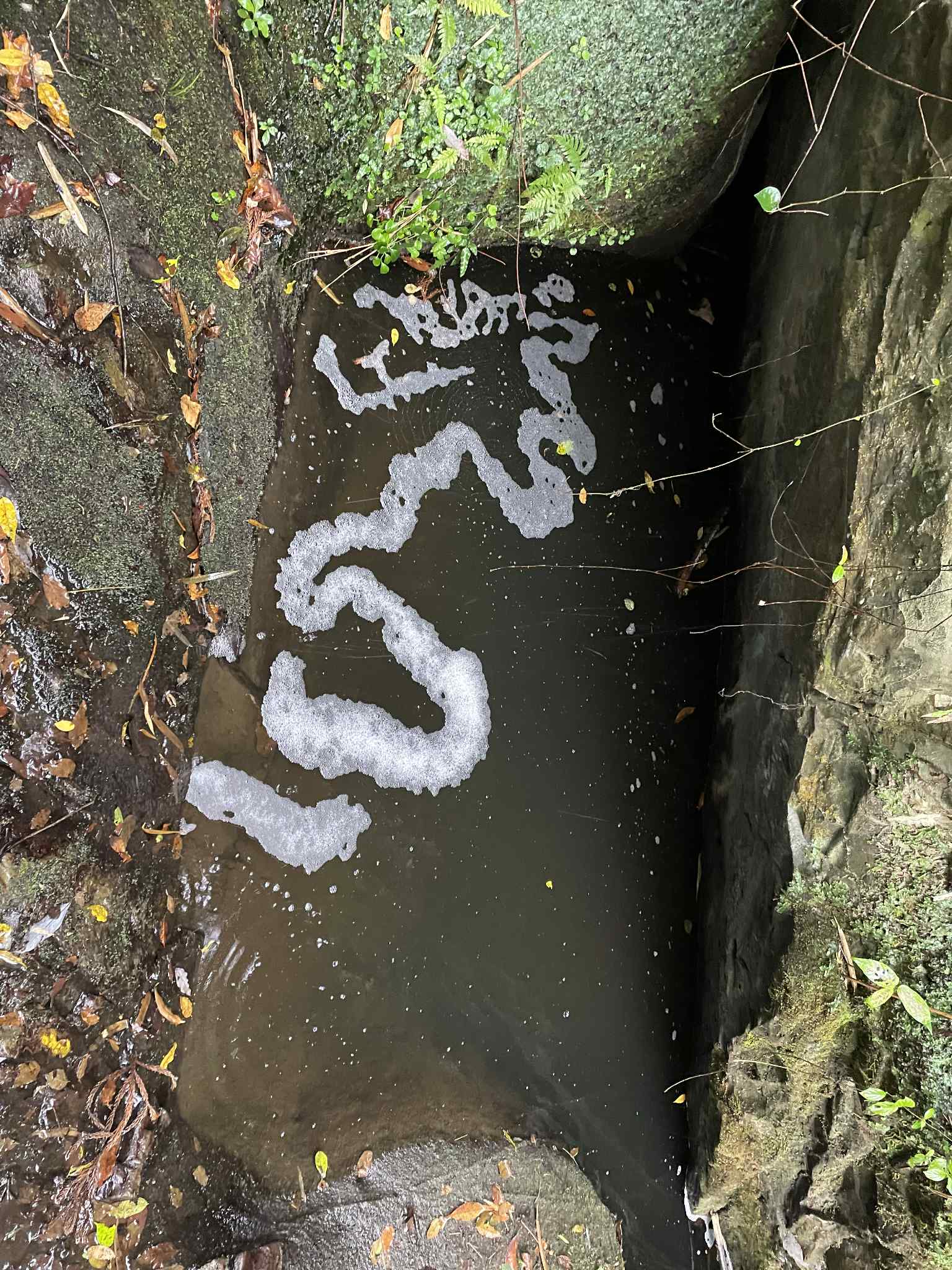

安房地方だけに龍のような泡が

いつの時代のものなのか、いつの時代までこの付近に人が住んでいたのか…

弘法大師空海が日本の各地で井戸を掘ったりしてその名前を水に関連する色々な所で目にする機会がありますが、それをすごいなあと感じていました。

でも今回高田さんとお話する中で、言葉は正確には覚えていませんが、その事自体は昔はそれ程特別なことでなかったかもしれないということをお聞きしました。

空海が決して凄くないという意味ではなく、古の人はそういう水を感じてある程度コントロールする技術を持っていたのではないかというお話です。

この大神宮の森の先人の営みの跡を目にすると確かにそうかもしれないと感じました。

今回のツアーはこの横井戸や水路周辺の見学が中心でした。

僕の生活では蛇口をひねれば水が出てくることが当たり前でその技術や水のありがたさを忘れていますが、また新たな刺激を頂きました。

次回またチャンスがあれば、整備も含めて土葬墳墓跡や尾根沿いの岩窟、頂上の磐座も見に行きたいと思います。

高田さん、スタッフの皆さん

ありがとうございましたm(__)m

↑森と一体化している縄文小屋

棟は竹下地の上に土まで塗って後は藁で仕上げ

この辺りに500人程暮らしていた中世の記録が残っているらしいですが、屋根を葺き替えながらその人々はどんな住まいに暮らしていたのかなあ…と思いを馳せていました。

能忍寺 インド菩提樹土中環境改善レポート

縄文小屋葺き替えフィールドワークの3日間の間、宿泊は近くの能忍寺さんにお世話になりました。

3日目の早朝、一時間弱の短い時間ですが、こちらのインド菩提樹の土中の環境改善を高田さんがされた様子を追記させて頂きます。

写真撮影しておらず、記憶を辿りながらのレポートなので細かい所は推測で間違った点があるかも知れませんm(__)m

能忍寺さんは房総半島南端の海から切り立った山の上の岡に立つ寺院です。

ここの駐車場にインド菩提樹がありそれが昨年?あたりから葉っぱが少なく弱ってきていたそうです。そこで少し前に

・木の周りに縦穴を開けて、ツルハシ溝で繋ぎ石で仕上げる

・駐車場と菩提樹を丸太で仕切り、車が木の周りに入らないようにする

という造作をされたそうです。

今回こちらに来て菩提樹に起きている現象としては

①葉っぱが増え全体的に元気がでてきている

②台風?大風?で株立ちに近い状態だった元の部分のところから完全に折れた幹があった。ボリュームとしては全体の4分の1くらい。

③改善した所が部分的に猪に掘り返されている。

→①車による踏圧が防がれ、縦穴と溝による通気浸透改善が木の状態に現れ、良い方向に向かっているようです。

→②真の原因はわかりませんが、木の状態としては全体的には順調なので、菩提樹が自ら不要な部分を削ぎ落とすかのような営みがなされていたのでしょうか。

インド菩提樹は熱帯地方原産で日本の気候には合わない点もあり、やはりそこも問題であるという高田さんの言葉もありました。

その地方の気候に沿うことは植物のいのちの営みにとって大事ですね。

→③木の周りをぐるりと改善処置されていましたが、僕の記憶に残っているところでは海に面した斜面から対角線にあたる所を中心に猪が掘り返していたように思います。

高田さんのお話では猪は土中のかすかな匂いの違いを感じて掘るようです。

それは人も嗅ぎ分けれる匂いでやはり水の停滞によって匂いの変化が起こるそうです。書きながらその匂いの違いを比べてみる事を忘れていた事に気付きました。

猪が掘り返している所と掘り返さない所、ここはまだ停滞している!と猪に宿った大いなる自然がそれを指し示してくれているのでしょうか。前向きに捉えてこの日はこの辺りを中心に再び改善することになりました。

手鍬で柔らかいところを探りながら溝を掘り直し、ぐりぐりの後に炭くんたんと稲藁を刺し、石を据え直し、全体を切り藁、炭くんたんで養生しました。今回は倒木した木の枝を杭にしてそれも所々に打ちました。

杭はさらなる改善効果はもちろんのこと猪に対して掘り返されないという点が自分にとっては新たな認識を頂きました。

地形変化点となる山の際や谷への肩の近くには建物を建てるのを避けるべきと高田さんから教わっていますがここの寺院も山の斜面際に建てられていて猪がその斜面と建物の間を掘っていました。

さらには海に面した崖の肩付近に新たな建物と焼却炉のようなものをコンクリートの基礎で建て始めている状況でしたが、そこに至る道や近辺を猪が特に荒々しく掘り返しているような印象でした。

土中環境の視点を持って建築にあたることが、その土地とそこに住む人にとって後々大きな影響になってくるということを、猪の掘り返し跡から改めて感じました。

次回来る機会があれば、また目を凝らして菩提樹の変化と猪の様子を感じたいと思います。

-

(会員寄稿)2025年12月14日千葉県館山市にある北条文庫さんにて、雑誌「大神宮の森へ」お披露目先行販売会 & 高田宏臣ミニトークイベントを行いました。

高田造園の堀越です。本日は、有機土木協会代表理事の高田宏臣と有志で保護のために取得した55haにおよぶ安房大神

(会員寄稿)2025年12月14日千葉県館山市にある北条文庫さんにて、雑誌「大神宮の森へ」お披露目先行販売会 & 高田宏臣ミニトークイベントを行いました。

高田造園の堀越です。本日は、有機土木協会代表理事の高田宏臣と有志で保護のために取得した55haにおよぶ安房大神

-

(会員寄稿)建築 + 土中環境 / 「学校の先生とつくる家」有機土木 施工会 第一期レポート(2025年12月20日開催)

建築 + 土中環境 / 「学校の先生とつくる家」有機土木 施工会 第一期レポートパッシブデザインプラス

(会員寄稿)建築 + 土中環境 / 「学校の先生とつくる家」有機土木 施工会 第一期レポート(2025年12月20日開催)

建築 + 土中環境 / 「学校の先生とつくる家」有機土木 施工会 第一期レポートパッシブデザインプラス

-

(会員寄稿)『大神宮の森へ』& 『有機土木ライブラリー』創刊記念トークイベントが開催されました。

12/26、紀伊國屋書店新宿本店にて、

『大神宮の森へ』および「有機土木ライブラリー」創刊を記念したトークイベ

(会員寄稿)『大神宮の森へ』& 『有機土木ライブラリー』創刊記念トークイベントが開催されました。

12/26、紀伊國屋書店新宿本店にて、

『大神宮の森へ』および「有機土木ライブラリー」創刊を記念したトークイベ

-

(会員寄稿)安房大神宮の森整備報告(2025年12月)

今日は今回安房大神宮の報告書を手がけることになりました高田造園で勉強させていただいている林大介です。よろしくお

(会員寄稿)安房大神宮の森整備報告(2025年12月)

今日は今回安房大神宮の報告書を手がけることになりました高田造園で勉強させていただいている林大介です。よろしくお

-

(会員寄稿)氷川神社参道の杜の環境再生を行いました。(2026年1月16日)

高田造園で勉強させていただいております大澤です。埼玉県さいたま市の武蔵一宮氷川神社の参道にて、杜の環境再生が行

(会員寄稿)氷川神社参道の杜の環境再生を行いました。(2026年1月16日)

高田造園で勉強させていただいております大澤です。埼玉県さいたま市の武蔵一宮氷川神社の参道にて、杜の環境再生が行